災害に強い家をつくる5つのポイント|土地・構造・設備・間取り・耐久性

この記事では、地震・台風などの災害に強い家をつくるためのポイントを5つに分けて分かりやすく解説します。

災害に対する強さは土地・建物の構造・間取りなどさまざまな要素が影響するため、一概にどのような家が良いと決めることはできません。

それぞれの要素を一つずつ把握して、地域性・ライフスタイルに合わせた災害に強い家をつくりましょう。

目次

災害に強い家とは?

まずは、災害に強い家を建てるためのポイントを覚えておきましょう。

- 災害リスクの低い土地

- 地震の倒壊リスクが低い構造

- 災害時に役立つ設備

- 耐震性で有利な間取り

- 建物の劣化・破損を防ぐ耐久性

マイホームは数十年スパンで暮らす場所ですから、建物本体の強さはもちろん、安心して住み続けるための環境や耐久性なども重要なポイントになります。どんなにお金をかけて災害に強い家を建てても、劣化が進むと本来の性能を発揮できません。

土地や住宅会社選び、間取り・設備の考え方など、それぞれのポイントを次の章から一つずつ掘り下げていきましょう。

災害に強い家のつくり方①土地

これから土地を取得してマイホームを建てる方は、災害リスクについてしっかりチェックしましょう。

丈夫な家を建てることも大切ですが、そもそも災害が起こらないにこしたことはありません。災害がいつ・どこで起こるか予測はできませんが、大きな地震や水害が発生しにくい土地を選ぶことでリスクを軽減できます。

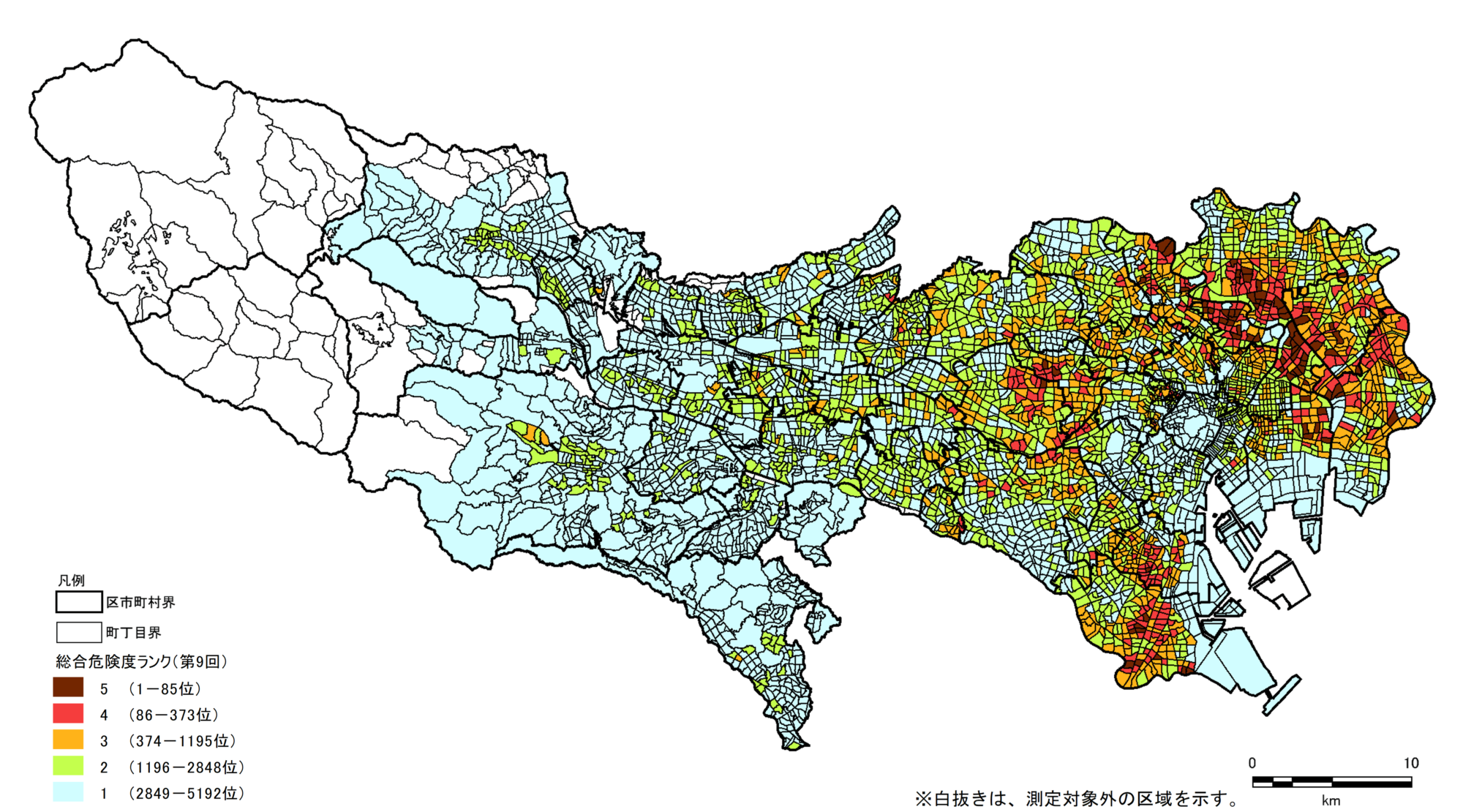

土地の災害リスクは、市町村が公表しているハザードマップ、公共機関の調査結果などを参考にするのがおすすめです。

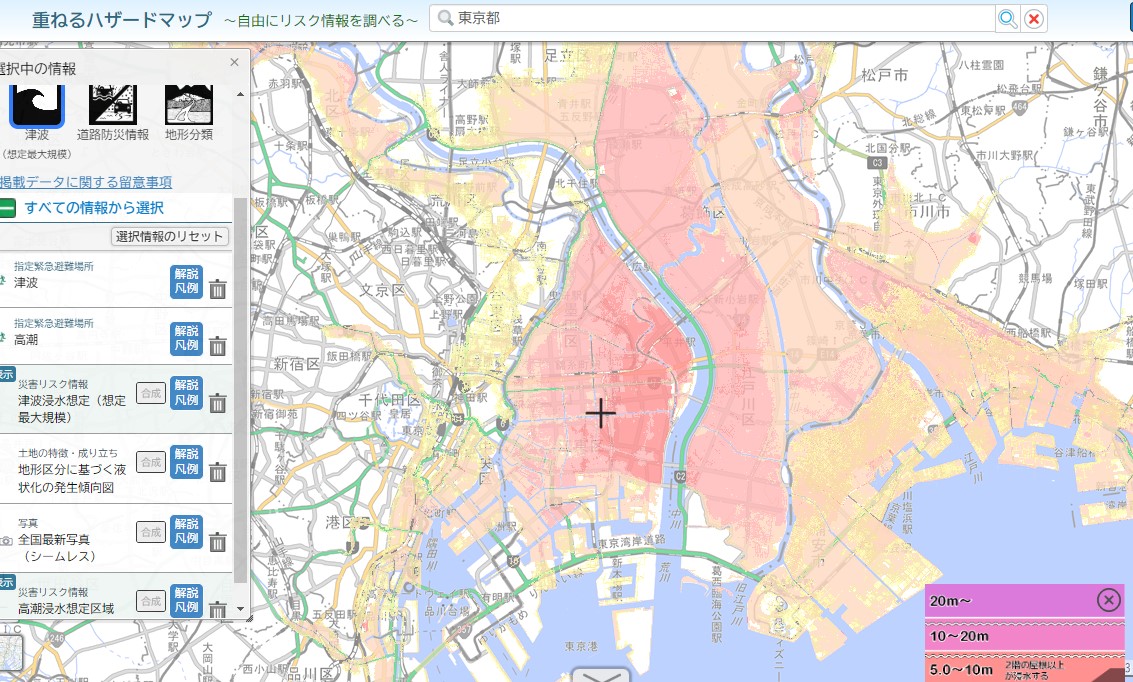

上記は、東京都が実施している地震の危険度調査マップです。エリアごとに、建物の倒壊・火災の延焼を踏まえた総合危険度が公表されています。地震については、地盤が強い土地を選ぶのはもちろん、周囲の建物の倒壊や延焼リスクも考慮する必要があるのです。

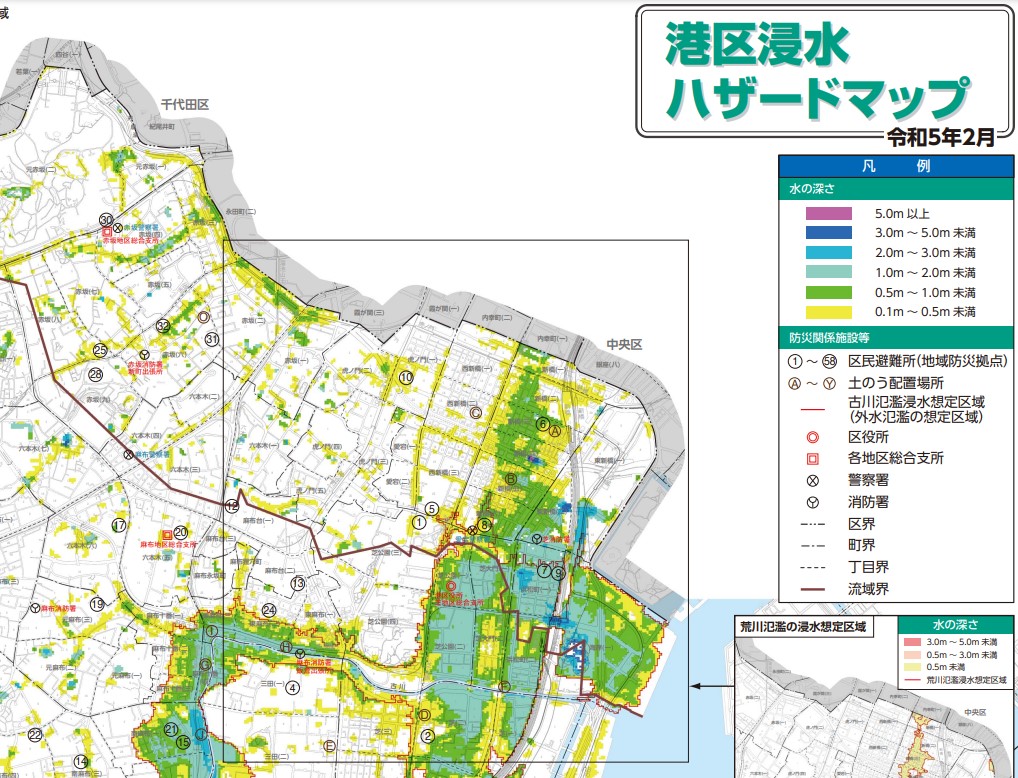

出典:港区 浸水ハザードマップ

浸水ハザードマップは、台風などで大雨が降ったとき、浸水リスクが高い土地を確認することができます。海や河川が近い土地はもちろんですが、下水道の排水能力を超えて浸水するリスクが高い土地なども記載されています。

洪水・土砂災害・高潮・津波などの災害リスク、土地の特徴などをマップに重ねて表示できるシステムもあります。土地によって発生する可能性がある災害の種類は異なりますので、複数の情報でチェックするのがおすすめです。

また、家を建てる地域に詳しい住宅会社と一緒に土地を探して、災害リスクの低い物件を見極めてもらうのも一つの手です。土地選びはマイホームの予算やクオリティにも大きく影響しますので、しっかりこだわりましょう。

災害に強い家のつくり方②構造

建築基準法では耐震性の基準が定められていますが、住宅会社によって採用している構造と強さは異なります。災害に強い家を建てるなら、構造の違いや耐震性へのこだわりも比較検討しましょう。

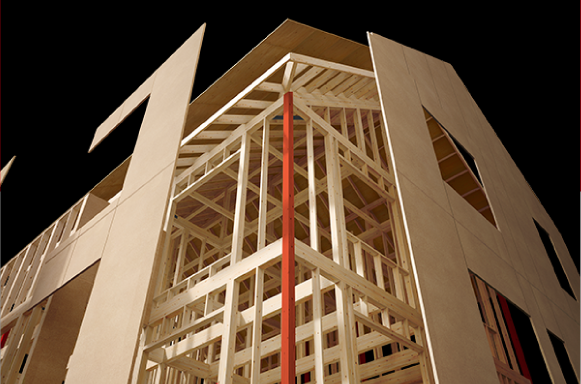

クレバリーホームでは、1階と2階を一体化するSPG構造、全体で力を分散するモノコック構造を組み合わせた、プレミアム・ハイブリッド構法を採用しています。

※通常の家の通し柱 |

SPG構造の通し柱 |

通し柱を一般的な在来工法の2~3倍使用することで、地震に強い家をつくります。※通し柱の本数は、プランにより2倍未満となる場合がございます。

このプレミアム・ハイブリッド構法は、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会が開催する、「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靱化大賞)2023」において優秀賞を受賞しています。ジャパン・レジリエンス・アワードは「強靭な国づくり」に取り組んでいる企業を評価する制度です。

▼2023年度 ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)優秀賞受賞

柱・梁・土台を接続する金物、基礎や床下の構造、木の品質や防腐・防蟻処理など、耐震性や耐久性に影響するポイントはたくさん。住宅会社を比較検討するときは、デザインや建築費用だけでなく、構造や耐震性の考え方についてもしっかりチェックしてみて下さい。

災害に強い家のつくり方③設備

万が一災害が起きたときに活躍する設備を採り入れるのも、大切な考え方です。

近年普及が進んでいる太陽光発電システム・蓄電池があれば、災害で電力供給がストップしても生活に必要な電気を確保できます。地震で水道がストップしたときは、雨水タンクが活躍します。

飛来物によるガラスの破損、火災の延焼を防ぐ電動シャッターなど、災害発生時の命を守る設備も。パントリーや小屋裏収納を設けて、防災グッズや備蓄食料を保管しておくのも災害の備えになります。

災害からの復旧に時間がかかることを考え、普段通りの生活を続けられる設備の導入も考えてみてください。

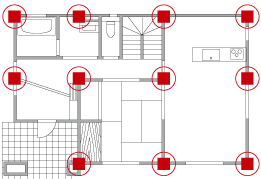

災害に強い家のつくり方④間取り

建物の形や間取りも災害に対する強さに影響するポイントです。

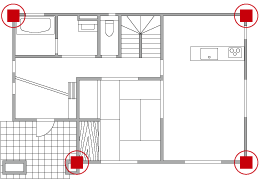

大きな地震が来たときは建物が揺れるため、複雑な形よりシンプルな四角系に近い間取りの方が破損・倒壊しにくくなります。複雑な形の家は一か所に負荷がかかりやすく、壁や柱が破損して倒壊するリスクが大きくなるのです。

また大きな開口部やオーバーハングなども、なるべく減らした方が地震に強い家になるでしょう。

造り付けの収納を充実させて、地震で家具が倒壊するリスクを減らすのも効果的です。食器棚やタンスは倒壊して避難口をふさぐリスクがありますが、造り付け収納なら心配ありません。

河川や海の近くに建てる場合は、浸水リスクの少ない2階や小屋裏に防災用品を置く収納をつくるのもおすすめ。

暮らしやすい間取りをつくることが大前提ですが、万が一災害が発生した際の安全性や避難についても考えてみましょう。

災害に強い家のつくり方⑤耐久性

どんなに丈夫な家を建てても、耐久性が低ければ本来の性能を維持できません。例えば、雨漏りが発生すると柱・土台などの構造体が腐食し、本来の耐震性を発揮できず倒壊するリスクが高くなります。

耐久性が高くトラブルリスクの少ない建材や仕上げを選ぶことで、建物の性能を長く保つことができ、災害リスクを軽減できるのです。

クレバリーホームが全棟採用している外壁タイルは、表面がほとんど劣化せず、軽微なメンテナンスで雨風から建物を守ってくれます。外壁塗装が不要なため、ランニングコストを抑えて良い状態をキープできるのが特徴です。

住宅会社の点検・保証体制も、マイホームの災害への強さに大きく影響するポイント。定期点検でトラブルを早期発見できれば、建物の劣化や倒壊リスクを防ぐことができます。

マイホームが完成した直後の性能・数値だけでなく、数十年暮らすことを考えて、耐久性や保証体制がしっかりしている住宅会社を選びましょう。

まとめ

災害に強い家を建てるためには、土地・建物・耐久性などさまざまなポイントにこだわる必要があります。お施主様ご本人が知識を採り入れることも大切ですが、適切なアドバイス・サポートができる住宅会社を選ぶことも重要です。

建築基準法が定める最低限の耐震基準や安全性を満たせば家は建てられますが、住宅会社によって災害への考え方や構造は異なります。災害に強い家を建てるためには+αのこだわりや取り組みが必要になるのです。

例えばクレバリーホームは、2つの構造を融合させた「プレミアム・ハイブリッド構法」、無垢材の1.5倍の強度を持つ「エンジニアリングウッド」など、災害に強い家づくりにこだわっています。強靭な国づくりに取り組んでいる企業を評価する「ジャパン・レジリエンス・アワード」を2年連続受賞するなど、公的機関からも評価を受けています。

▼2022年度 ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)最優秀賞受賞

▼2023年度 ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)優秀賞受賞

クレバリーホームの構造や災害への備えが分かる無料カタログもご用意しています。また全国のモデルハウスでも構造や家づくりのアイデアをご体感できますので、ぜひお気軽にご活用ください。